人間はみんな3重人格!?親子・旦那・家族に対して”イラッ”としてしまう原因と対処法を理解するとストレスが激減しまっせ!

プロファイリングと交流分析を使った「生き辛さの解消」や「相性・人間関係のモヤモヤ解消」のサポートを行っています。

JCPA認定子育てコミュニケーション心理士。

関西の諸大学にて英語講師業、身体も心もほぐす足圧ボディケアも行っています。

親や旦那さん、お子さんや恋人とは仲が悪い訳じゃないけど、いつも一緒に居るとどうしても”イラッ”とする事がありませんか?

例えば、

ねぇ、ちょっと聞いてよ!

今日買い物に行ったらこんな事言われたのよ!酷くない?!

妻

妻

そうだぁ、、、でも相手の言うことも一理あるかもしれないんじゃない?

旦那

旦那

(イラッ)

妻

妻

とか、

今日は雨降りそうだから暖かい格好して行きなさいよ!

あ、傘も忘れないようにね!!

母親

母親

もう!いちいち言わなくても分かってるよ!

子供

子供

(イラッ)

母親

母親

などなど。

これらは日常的に起こるほんの些細なスレ違いですが、実はこういった状況で“イラッ”とする原因を心理学的に説明することが出来ます。

そして「何故こういうすれ違いが起きるのか」を理解すれば

・身近な人との些細な言い争いを上手く回避したり

・相手も自分も傷付けないように上手く会話できたり

・更には自分自身の感情を上手くコントロールして日常のストレスを激減させることが出来る

のです!

今回はそんな「身近な人とのスレ違い」から起こるストレスを激減させる知識と方法を、

・「人はみんな3重人格」

・「相手への役割期待」

というキーワードを交えてお話したいと思います。

目次

貴方も、身近な家族もみんな3重人格

さて、何だか凄そうな「3重人格」というキーワード。

実は今この記事を書いている僕も、これを読んでくださっている貴方も、今貴方の近くに居る身近な人もみーーーーんな3重人格なんですよ。

そんなことはない?本当に??

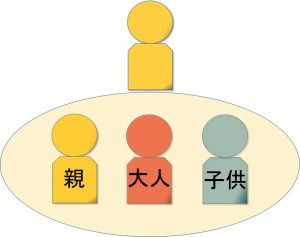

ではさっそく本題に入りますが、人間には

【“親“である自分】

【“大人“である自分】

【“子供“である自分】

が存在します。

この「自分」とは「自我」のことで、親の自我・大人の自我・子供の自我の3種類の自我が自分の中にあるということです。

それぞれの自我に特徴があり、普段の生活の中でそれぞれの自我が瞬時に強く出たり弱くなったり、常に変動しています。

詳細は後ほど記述しますが、ざっくりお伝えすると

【“親“である自分】=「こうすべき!」という厳しい自分・人に優しくする自分

【“大人“である自分】=状況を客観的に判断する冷静な自分

【“子供“である自分】=人に甘えたり、逆に「良い子」であろうとする自分

というような特徴があります。

極端な話ですが、例えば

・恋人と楽しい時間を過ごしている時に急に仕事の電話が掛かって来て、”仕事モード”で会話する

・旦那さんやお子さんを起こす時、最初は優しく声を掛けていたがその内「もう!早く起きないと遅刻するよ!!」という風に感情的になる

・夢中になって楽しんでいた趣味の活動にいきなり冷める

などなど

これらは日常的に、「自我」が切り替わる時に起きています。

ではこの「3重人格」がどういう風に日常の「イラッ」に繋がるのか?

それは「相手に期待する役割のズレ」から起きているのです。

人は誰かと話をする時、常に相手に”役割”を期待している

「相手への役割期待」というキーワード。

これは自分が誰かと話す時、相手に「こういう反応をして欲しいなー」というのを勝手に期待しているというものです。

この「勝手に期待している相手の反応」と「実際の相手の反応」がズレる場合、”イラッ”とするのです。

そしてそれを具体的に紐解くために必要なのが「3重人格」のお話。

では具体的に見ていきましょう。

例えば、この記事の一番最初の夫婦の会話。

ねぇ、ちょっと聞いてよ!

今日買い物に行ったらこんな事言われたのよ!酷くない?!

妻

妻

そうだぁ、、、でも相手の言うことも一理あるかもしれないんじゃない?

旦那

旦那

(イラッ)

妻

妻

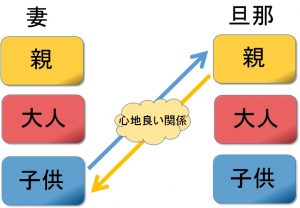

奥さんは「酷いことを言われて悲しい!それを分かって欲しいし同情して欲しい!私の味方をして欲しい!」という【子供の自我】でお話しています。

そして相手(旦那さん)に「そうだねー、それは酷いねー。僕はいつでも君の味方だよ」という母性的な優しい【親の自我】としての反応を期待しているでしょう。

しかしそんな期待とは裏腹に、旦那さんは「今までの経験や一般常識的に考えたらこうじゃない?」という客観的で冷静な【大人の自我】で対応しています。

なので、優しい優しい【親の自我】からの反応が欲しかったのに冷静な【大人の自我】で返されてしまった奥さんは”イラッ”と来る訳ですね。

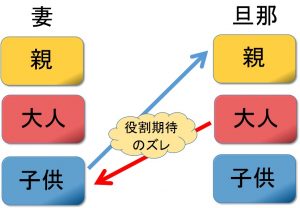

図の矢印の始点と終点が同じところに無いと「役割期待のズレ」が起こり、”イラッ”とします。

更に、【大人の自我】状態の旦那さんの目線に立つと、

「おいおい普通に考えたら分かるだろ?」

「もうちょっと冷静に考えてくれよ。子供じゃないんだから」

というように、奥さんに対しても【大人の自我】の反応を期待しているのです。

こうなるともう役割期待のズレが起きまくりです。

奥さんは旦那さんに「こっちの気持ちを分かってよ!冷たい人ね!」と思い、

旦那さんは奥さんに「馬鹿だなぁ」とか「考え方がいつまでも子供だなぁ」なんて思ってしまいます。

この夜に旦那さんの晩酌のビールの量が減らされるのは想像に容易いでしょう。

また、もう一つの例の親子の会話で見ると、

今日は雨降りそうだから暖かい格好して行きなさいよ!

あ、傘も忘れないようにね!!

母親

母親

もう!いちいち言わなくても分かってるよ!

子供

子供

(イラッ)

母親

母親

母親は「こうすべき!」という厳しさを若干持ちつつも子供の事を心配している【親の自我】で子供に話しかけています。

この時、母親が子供に期待しているのは無邪気だったり素直に大人の言うことを聞く【子供の自我】からの反応です。

ただ、子供本人は「自分はちゃんと出来るし、自分の事をもっと信用してくれ!」という【大人の自我】で反応しています。

文字通り”子供扱いしないでくれ”、ということですね。

なので、母親とすれば【子供の自我】で反応して欲しいのに【大人の自我】で返されたので、役割への期待にズレが生じて”イラッ”としてしまうんです。

ただ、ここでもうちょっとだけ突っ込んだ話をすると、このそれぞれの【自我】は一つだけしか出ないということは無くて

「それぞれ3つの自我が混じっているが、一番強いのはこの自我」

というのが通常の状態です。

この最初は優しい【親の自我】で接していても、期待していた反応とは違うものが返ってくると”イラッ”として感情的になってしまう。

この感情的になってしまった部分は【子供の自我】なので、自分の【子供の自我】と子供が口ゲンカする、、、という事になります。

【親の自我】と【子供の自我】が時間差はあれど、同時に働いているんです。

つまり強弱はあれど、3つの自我は常に働いているということです。

身近な人との”イラッ”を減らす為には

ここまで読んで頂いて「3重人格」と「相手への役割期待」に関して何となくでもご理解頂けたかと思います。

じゃあ後は「どうしたら”イラッ”を減らせるか」。

とっても簡単です!

・自分の自我が今どれなのかに意識を向けて

・相手に合わせて対応を変える

の2つを意識するだけです。

例えば、こんな例があります。

毎朝自分(Aさん)が「起きなさい!」と何度も言っても時間ギリギリまで寝ている我が子。

何度声を掛けても起きず子供は不機嫌になるので、Aさんは最終的にいつも感情的になってしまいます。

子供ももちろんですが、何より自分が毎朝ストレスを感じている状況。

このストレスを何とかする為に、Aさんは自分の自我がどういう状態なのかを自分で分析してみました。

最初に「起きなさい」と声を掛けているのは【親の自我】、その後感情的になって怒りながら叩き起こしているのは【子供の自我】。

子供に対して【子供の自我】で接してしまっては、子供と子供の喧嘩のようになるのは当然な気がする。

どうやら毎朝のこの一連の流れでは、自分の冷静な【大人の自我】があまり働いていないようだ。

翌日、Aさんは子供の耳元で優しく「眠いでしょうけど、起きる時間よ」とだけ声を掛けました。

これは本来の優しい【親の自我】です。

その後、感情的に何度も起こしたいのをグッと堪えて(客観的に考える【大人の自我】にギアを切り替えて)、台所に向かいました。

すると子供は時間いっぱいまで寝てから1人で起きて来て、朝食を済ませて学校へ飛んで行きました。

夕方、子供はいつもと違ってニコニコ機嫌が良さそうに帰ってきました。

夕食時には冗談を言ってみんなを笑わせたり、楽しそうに鼻歌を歌ったり。

子供があまりに機嫌が良さそうなので、Aさんは「学校で何か良いことがあったの?」と尋ねました。

すると子供は「今朝お母さんは「起きなさい起きなさい!」ってうるさく言わなかったでしょう?だから今日は一日中とっても気持ちが良かったの!」と答えます。

この日以来、Aさんは「起きなさい」を一回以上言わなくなりました。

それからというもの、Aさん宅では起床時のトラブルが起きなくなったと聞きます。

これはあくまで例ではありますし、現実問題ではこんなにあっさり解決しない場合もあるかもしれません。

ただ、「相手を変える」のではなく「相手への”自分の対応”を変える」ことが効果的だということをご理解頂けたかと思います。

因みに、【3つの自我】がどういう状態なのか(どの自我が強くてどれが弱いか等)をプロファイリングで具体的にグラフ化・言語化する事が出来ます。

また、あなた自身や旦那さんや奥さん、お子さん、親御さんなどの身近な人の先天的な気質、どんなストレスを抱えているかとその対処法も同時にお伝え出来ます。

もし

・自分の3つの自我の状態を知りたい

・日常的に抱えているストレスや”生き辛さ“から解放されてスッキリしたい

と思われるなら、プロファイリングを受けられる事をオススメします。

最後に

【“親“である自分】

【“大人“である自分】

【“子供“である自分】

の3つの自我の特徴をざっくり簡単にお伝えしたいと思います。

それぞれ見て頂いて何となくでもイメージを掴めたら、貴方が”イラッ”とした時に

「自分は今どの【自我】で、相手はどの役割を期待しているのかな?」

という意識を持って分析してみてください。

“親”である自分

“親“である自分=【親の自我】には2種類あります。

・父親的な厳しい自我:「~すべき!」という風な厳しさを持つ自我。

「責任感の強さ」を持っている一方で思い込みや決め付け、傲慢さが出る部分でもある(例:男なら男らしく、女は女らしくするべきだ!etc)

→父親の姿や母親の「厳しい」教育の影響をそのまま受け継ぐケースが多い

・母親的な優しい自我:「大丈夫?何か助けになれる?」といった人に対する優しさの自我。

他人とのコミュニケーションや社会で生活するには無くてはならない部分だが、強すぎると過保護・親切の押し売りになる(例:心配しないで良いよ、大丈夫?etc)

→両親や他の人からの愛情を充分に受け取っているほど優しくなり、足りていない程「悪い事をしてでも人の気を引く」ようになったり他人に無関心になる

この【親の自我】で面白い部分は、自分の親が自分に対してしてくれていたのとほぼ同じように自分の自我が形成されるという部分です。

お父さん・お母さんがニコニコしていていつも優しく接してくれる家庭で育った場合は「母親的な優しい自我」の度合いが高く、「父親的な厳しい自我」はそれほど高くないのです。

こういった人は親からたっぷり貰った愛情を他人にたっぷり与える事が出来るので、人から好かれます。

逆に両親がとても厳しいと、「父親的な厳しい自我」が強くなり自分に対しても人に対しても「~すべき!」「~でなければならない!」という偏見に満ちた接し方をしてしまいます。

この部分のグラフを見れば、どんな親御さんなのか、親御さんとどんな関係なのか分かったりします。

“大人”である自分

“大人“である自分=【大人の自我】は1種類のみです。

・客観的で冷静に物事を判断しようとする自我:偏見や感情に左右されずに、事実に基づく情報を元によく考えて合理的に物事を判断しようとする心の部分。

社会活動を行う上で必要不可欠な部分ではあるが、この自我が強すぎるとコンピューターのように冷徹な反応をしたり、理屈っぽさや批判的な部分が強く出てしまい「賢いけど理屈っぽくて冷たい、人間味が無い人」だと思われやすい(例:何故そう思ったの?落ち着いて客観的に考えてみようetc)

一方、この部分が弱い人は自分の感情をコントロール出来ずに怒り散らしたり、突然泣き出したりします。

また、現実の認識に歪みが出て、他人や自分の子供の姿を正しく掴めない場合もあります。

“子供”である自分

“子供“である自分=【子供の自我】には2種類あります。

・行動的でのびのびした無邪気な自我:感情や欲求を自由に表現出来る、人の中の「喜び」を司る心の部分。

親のしつけの影響などを受けず、直感力や想像力などの本能的な部分であり、“素直な感情”や“持って生まれた自然な姿”の自我。(例:わぁすごい!!、絶対にイヤ!!etc)

→この部分が強いと天真爛漫だったり、自己肯定感が高い・自信に満ちているという状態ですが、一方で強すぎると我がままだったり他人への配慮に欠ける部分もあります。

また、この部分が弱いと閉鎖的になって人との交流を避けたり、人前で素直に笑ったり泣いたりする事がとても苦手になります。

「人を喜ばせる・人の為に何かする」のは得意だけど、「自分自身を喜ばせる・自分を幸せにする」のが苦手な人ほどここの部分が弱い傾向があります。

・人に合わせる消極的な、「人から見て良い人」であろうとする自我:自然な自分を抑えて、幼少期から周囲(親)の期待に沿うように生きてきた心の部分。

この部分が強い人は対人関係をスムーズに営む為の適切な技術を身に付けていますが(他人に気を遣う、イヤな事も我慢できる「良い子」)、劣等感に囚われて落ち込みやすい面があります。(例:~しても良いでしょうか?、どうせ私なんて、、、etc)

また、子供との触れ合いに消極的だったり、自分に自信がないので人の意見に従おうとします。

逆にこの部分が弱い人は、「人の意見に惑わされずに我が道を行くマイペースさ」を持っています。

まとめ

以上、身近な人に「イラッ」とする原因と対処法のお話でした!

今回お話したのは心理学の中の「交流分析」という分野の、ほんの触りの部分です。

もしご興味があるならぜひ「交流分析」の本を読んでみてください。

交流分析に触れたことが無い方は、初めは「交流分析のすすめ」が良いんじゃないかなと思います。

薄めの本なのでそれほど深くまでは言及しておりませんが、初心者でも読み易くサクッと交流分析の全体像を知ることが出来て良いですよ。

また、もっと具体的にあなた自身やあなたの身近な人をピンポイントで分析してストレスの原因を取り除きたい場合はぜひプロファイリングをどうぞ。

ではでは!

プロファイリングと交流分析を使った「生き辛さの解消」や「相性・人間関係のモヤモヤ解消」のサポートを行っています。

JCPA認定子育てコミュニケーション心理士。

関西の諸大学にて英語講師業、身体も心もほぐす足圧ボディケアも行っています。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。